En février 2025, la loi de finances a fixé le budget du ministère de la Culture à 4,63 milliards d’euros en crédits de paiement (CP), soit seulement 0,6 % du budget de l’État. Ces crédits représentent l’argent effectivement disponible dans l’année : la trésorerie qui règle salaires, factures et subventions. Mais, quelques semaines plus tard, coup de rabot : une annulation brutale de 114 millions d’euros est venue assécher les porte-monnaies. Conséquence : des projets reportés, réduits ou tout simplement annulés. Le spectacle vivant est en première ligne, le programme Création, qui le finance, perd à lui seul 47 millions d’euros.

Si l’annulation de crédits de 114 millions d’euros relève directement de l’État, les collectivités territoriales jouent elles aussi un rôle central dans le financement culturel. Depuis les lois de décentralisation des années 1980, régions, départements et communes sont aussi des financeur·ses majeurs·es de la culture : près de 60 % de la dépense publique culturelle provenait des collectivités, contre 40 % pour l’État en 2022.

Or, beaucoup de collectivités réduisent aujourd’hui leur soutien, invoquant l’inflation ou la baisse de leurs recettes fiscales. Le phénomène est particulièrement marqué dans les Pays de la Loire où la présidente de région Christelle Morançais (Horizons) a acté la suppression de 62 % des crédits régionaux alloués à la culture.

L’Observatoire des politiques culturelles a publié en mars la Cartocrise 2025, une carte qui met en lumière l’ampleur des coupes partout en France. Pour symboliser l’hécatombe, Simon Débattre, directeur de la Nef à Pantin, propose cyniquement d’intégrer des blancs dans les spectacles, afin de représenter artistiquement ces coupes délétères…

Les conséquences sont multiples et n’épargnent personne. Pas même les scolaires, pourtant au cœur de la mission principale du ministère depuis Malraux : rendre la culture accessible à tou·tes. Elle s’incarne notamment dans l’éducation artistique et culturelle (EAC), une politique interministérielle menée avec l’Éducation nationale, qui vise à garantir à chaque élève un parcours culturel, de la maternelle au lycée. Sorties au théâtre, ateliers avec des artistes, visites de musées forment les publics de demain et entendent réduire les inégalités sociales. Mais cela n’a pas empêché le gel de la part collective du Pass Culture, qui finançait des activités comme des sorties au théâtre pour les élèves.

Malgré le manque de financement, aucune adaptation des critères de fonctionnement n’est envisagée. Pour les compagnies, le conventionnement exige toujours 25 représentations sur deux ans, un objectif devenu intenable avec moins de dates disponibles. En effet, selon l’association LAPAS, les équipes artistiques ont perdu en moyenne un tiers de leurs dates de diffusion. Idem pour les intermittent·es, qui peinent à atteindre le nombre d’heures requis pour renouveler leur statut. Même les technicien·nes, jusque-là relativement épargné·es, voient leurs contrats s’évaporer.

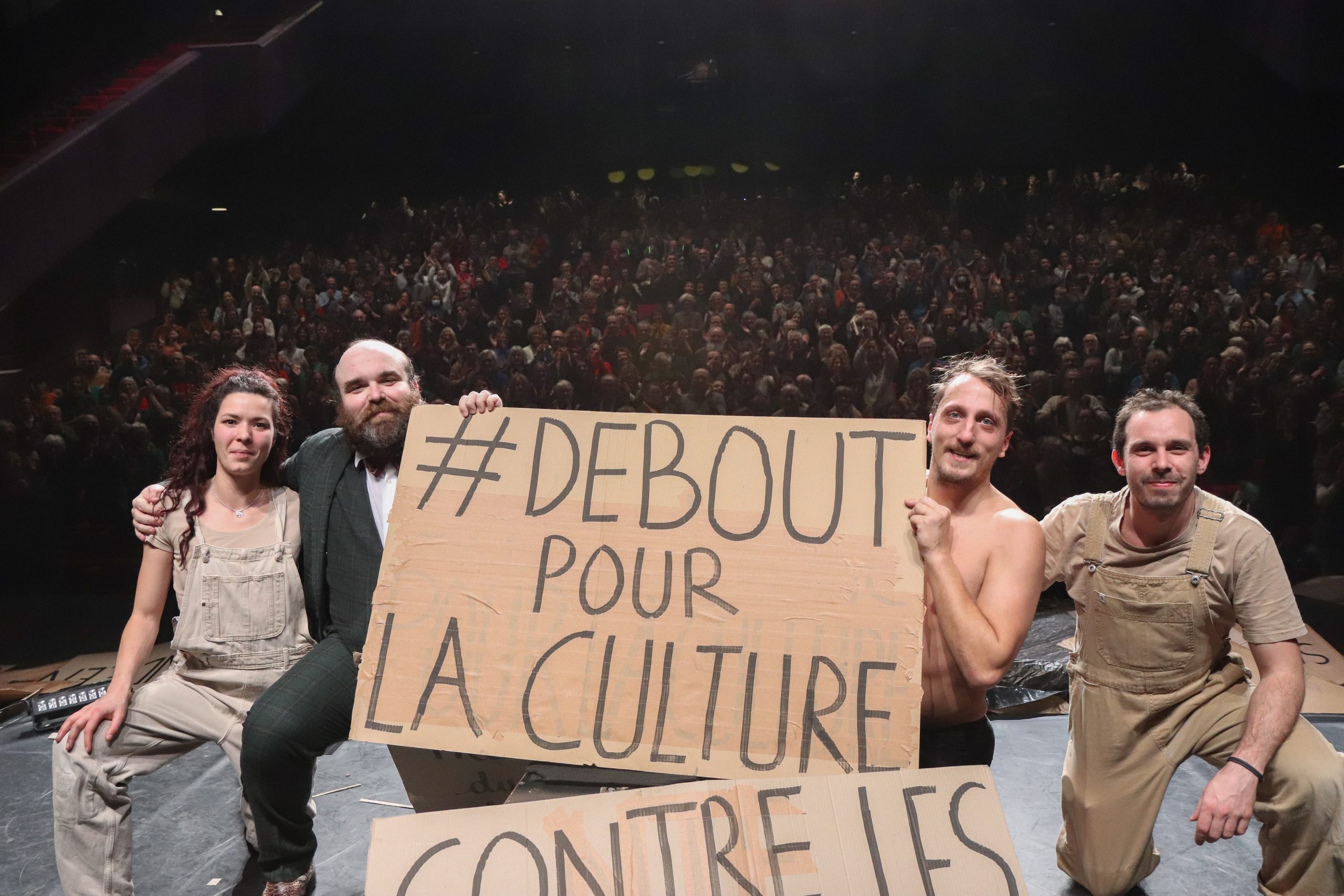

Face à ce désastre, le collectif Cultures en lutte rassemble syndicats et collectifs d’artistes autour de manifestations, occupations et grèves. Une journée nationale de mobilisation a eu lieu le 20 mars 2025, rappelant que derrière les budgets, ce sont des vies professionnelles et un accès à la culture qui se jouent. Le mouvement Debout pour la culture a également inondé les réseaux sociaux, appelant à se mettre debout à la fin de chaque représentation pour protester contre les coupes budgétaires. La pétition lancé par le mouvement a récolté pas moins de 65 000 signatures.

Héritage du Front populaire, de Malraux et des politiques de démocratisation culturelle, l’accès à la culture est considéré comme un droit, au même titre que l’éducation ou la santé. Certains médecins prescrivent d’ailleurs déjà des sorties culturelles à leurs patient·es, soulignant la dimension thérapeutique des pratiques artistiques. Mais à mesure que les budgets se contractent, la promesse d’un secteur culturel en bonne santé s’effrite.